Почему тема волн пугает на экзамене

Ученики часто смотрят на задания, где фигурируют электромагнитные волны, и сразу начинают паниковать. Их пугает разнообразие диапазонов, формул и терминов. На деле всё сводится к трём базовым идеям: волну описывают длина, частота и скорость; энергия растёт с частотой; разные диапазоны по-разному взаимодействуют с веществом. Если держать эти идеи в голове, большинство заданий решается через одну-две операции. Например, увидели «радиоволна 100 МГц» — сразу пишем f = 1·108 Гц, потом скорость света c = 3·108 м/с, значит λ = c / f = 3 м. Ошибка чаще всего возникает не в физике, а в невнимательном переводе мегагерц в герцы. Поэтому первым шагом всегда становится аккуратная выписка единиц. Так вы уже снижаете риск потери трех лёгких баллов.

Шкала электромагнитные волны: быстрый способ запомнить

Схему «радио — микроволны — инфракрас — видимый — ультрафиолет — рентген — гамма» школьники видели сто раз, но путаются при стрессовой ситуации. Выучите опорные точки: радио начинается примерно с километровых волн, видимый диапазон лежит между 400 и 700 нм, а граница ультрафиолета и рентгена проходит около 10 нм. Достаточно помнить порядок и два-три характерных числа. На экзамене часто дают таблицу, но проверяют умение соотнести диапазон с явлением. Например, инфракрасное излучение греет, рентген проходит через мягкие ткани, а гамма выходит из ядерных реакций. Свяжите диапазоны с бытовыми примерами: Wi-Fi, пульт телевизора, солнечный загар. Такие «якоря» быстрее вызывают в памяти нужный кусок шкалы, чем абстрактные цифры.

Радиоволны и задание про антенну

Типичная задача: «Определите наименьшую длину половолнового вибратора для радиостанции 88 МГц». Решение укладывается в три строки. Сначала переводим частоту: 88 МГц → 8,8·107 Гц. Потом длина волны λ = c / f ≈ 3,4 м. Половолновой вибратор имеет длину λ/2, значит около 1,7 м. Когда проверяете ответ, не забывайте про погрешность округления — решебник может показывать 1,72 м, это нормально. Сложность таится в другом: иногда авторы дают «длину штыря антенны» и просят частоту. Небольшой лайфхак: если в условии присутствует слово «резонанс», почти всегда речь идёт о λ/2, а не о четверти волн. Уточняйте, чтобы не получить мнимую ошибку.

Микроволны и спутниковая связь

Микроволны любят задачи на отражение от ионосферы, поглощение влагой и работу спутников. Допустим, спутник передаёт сигнал 12 ГГц, расстояние до приёмника 3,6·107 м. Вас просят определить временную задержку. Опять-таки формула t = L / c спасает. Подставляем: t ≈ 0,12 с. Дальше спрашивают толщину атмосферного окна, а учащийся хватается за справочник. Запомните: для микроволн важны длины от 1 мм до 30 см. Всё, что короче, поглощается водяным паром сильнее. Если вас просят оценить потери, используйте логарифмическую формулу в децибелах, но для ЕГЭ чаще достаточно словесного вывода: «с ростом частоты поглощение увеличится, поэтому 30 ГГц хуже проходит». Такой ответ засчитывается, если привели ссылку на зависимость от диэлектрических свойств воды.

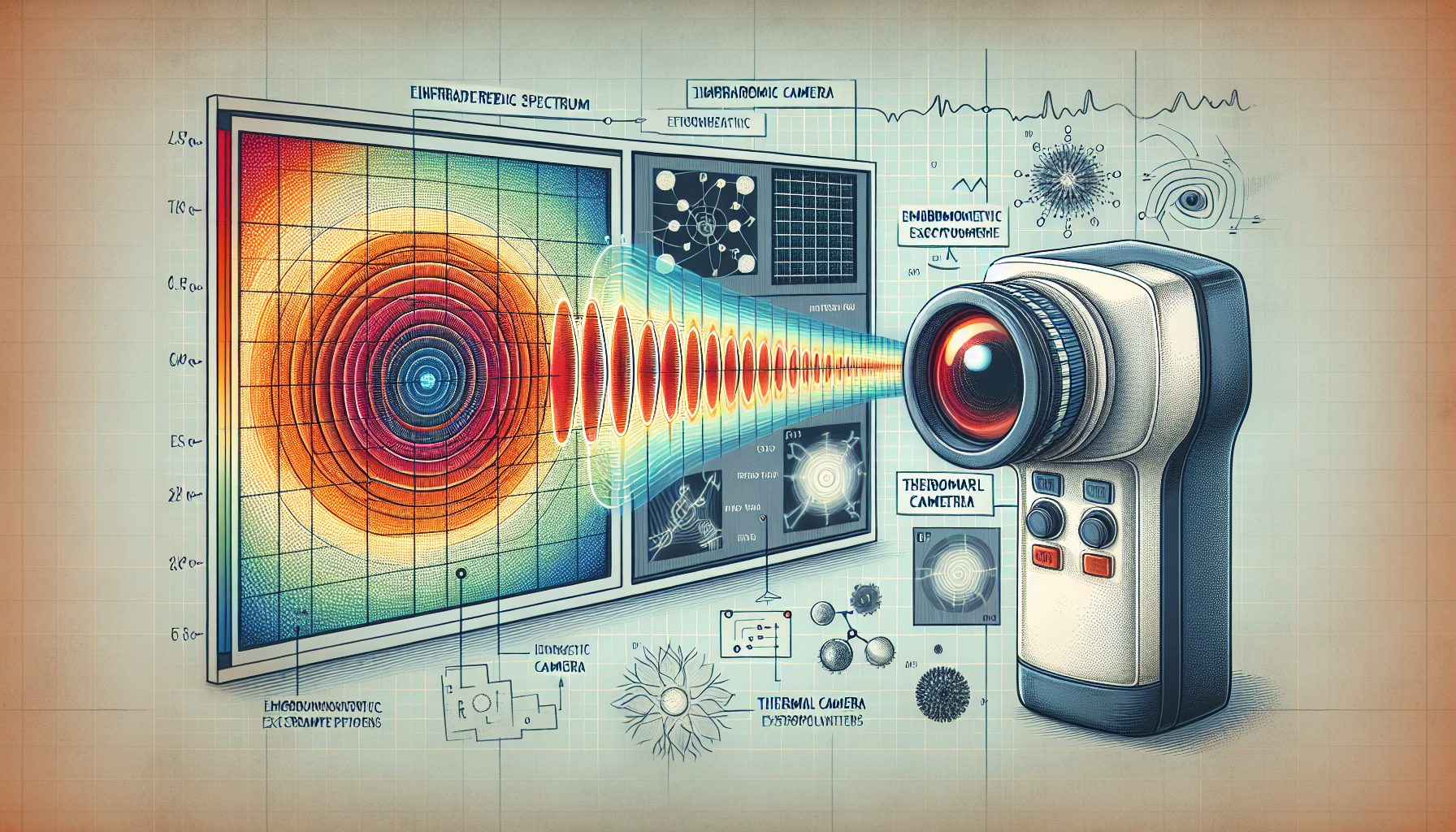

Инфракрасное излучение и тепловые камеры

Инфракрасному диапазону посвящают задачи раздела «Квантовая физика» и «Молекулярная». Пример: металл нагрелся до 600 К, определите максимальную длину волны излучения. Здесь действует закон Вина: λmax = b / T, где b ≈ 2,9·10−3 м·К. Вычисляем: 4,8 мкм, то есть глубокий инфракрас. Почти всегда рядом стоит вопрос про мощность, излучаемую площадью пластины. Применяем закон Стефана-Больцмана. Ошибка номер один — забывают умножить на 4πr2 при сфере или на площадь, заданную в условии. Чтобы не промахнуться, рисуйте схему. Короткий набросок экономит время и уменьшает вероятность пропуска коэффициента эмиссии, который авторы любят прятать в тексте.

Ультрафиолет и фотоэффект в части 2

Если в условии присутствует слово «красная граница», перед вами классический фотоэффект. Допустим, граница 330 нм, определите работу выхода. Мы знаем hc/λкр = Aвых. Подставляем h = 6,63·10−34 Дж·с, c = 3·108 м/с и получаем 6,0·10−19 Дж. Для ответа в электронвольтах делим на 1,6·10−19, выходит 3,8 эВ. Далее могут спросить напряжение задержки для другой длины волны. Не паникуйте: используйте уравнение Эйнштейна Eф = A + eU. Здесь легко запутаться со знаками, поэтому сразу выписываем все известные численные значения в одну строку. Задание считается повышенного уровня, но объективно требует лишь аккуратной алгебры.

Рентген и модель атома — как не запутаться

Рентгеновский диапазон встречается в задачах о тормозном излучении и спектре атома водорода. Ключевое соотношение: E = hν = hc/λ. Допустим, ускоряющее напряжение рентгеновской трубки 40 кВ. Максимальная энергия кванта равна заряду электрона, умноженному на напряжение, то есть 40 кэВ. Длину волны получаем делением 1240 эВ·нм на 40 000 эВ, выходит 0,031 нм. Часто экзаменатор требует сравнить эту длину с размером атома. Помните: радиус Бора 0,053 нм. Значит рентгеновская волна сопоставима по масштабу, и именно поэтому она «видит» внутренние оболочки. Развернув объяснение в двух-трёх предложениях, вы заберёте полный балл за качественную часть.

Сводная тренировка и полезные ресурсы

Чтобы закрепить материал, соберите «микроплан» на последнюю неделю: понедельник — радиодиапазон, вторник — микроволны, среда — инфракрас, и так далее. Решайте по пять задач из открытого банка ФИПИ на каждый раздел. Один вечер посвятите повторению формул, выпишите их крупно на лист и повесьте перед рабочим столом. Хороший бонус даёт разбор вариантов в формате живого вебинара. Попробуйте бесплатный урок в онлайн школе подготовки к ЕГЭ, там сразу видно, какие ловушки ставят составители. Ниже короткий чек-лист, который пригодится в день Х:

- Проверьте единицы частоты и длины волны.

- Для фотоэффекта всегда пишите уравнение Эйнштейна.

- Помните: λmax по Вину уменьшается при росте температуры.

- Если задача просит задержку сигнала, ищите формулу t = L / c.

- При антеннах уточняйте, половина или четверть волны.

Следуя этому плану, вы спокойно набираете свои законные баллы и не даёте страху испортить результат.