Зачем школьнику разбираться в P-n переходе

P-n переход встречается в задачах высокого уровня и приносит ценные баллы. Ученики путаются в терминах, теряют время и пишут неверные формулы. Разобраться несложно, если понимать физику процесса, а не пытаться запомнить сухие определения. Представьте кристалл кремния. Одну его половину легируют донорными атомами, другую — акцепторными. На границе областей возникает внутреннее поле. Оно разносит свободные носители в разные стороны, поэтому образуется обеднённый слой. Именно этот слой даёт диоду его «только в одну сторону» поведение. Когда вы соединяете лампочку с батарейкой через диод, ток течёт лишь при прямом смещении. Все дальнейшие устройства, от светодиодов до датчиков солнечных панелей, строятся на этом простом узле. Понимание механизма значительно упрощает решение тестов в блоке «Квантовая физика и элементы электроники».

Энергетические зоны и роль запрещённой щели

В полупроводнике есть валентная зона и зона проводимости. Между ними лежит запрещённая щель величиной около одного эВ для кремния. При комнатной температуре тепловая энергия переводит некоторую часть электронов через щель. Эти электроны создают ток, когда возникает поле. Легирование изменяет картину. Донорные примеси добавляют уровень чуть ниже зоны проводимости, поэтому электрону легче перескочить. Акцепторные примеси вводят уровень чуть выше валентной зоны и создают избыточные дырки. В результате n-область содержит много электронов, p-область — много дырок. На экзамене спрашивают не только цифры, но и умение рисовать зонную диаграмму. Делайте рисунок пошагово: подпишите уровни Ферми, покажите смещение при наложении внешнего напряжения. Этот рисунок заменит половину текста решения и сэкономит время.

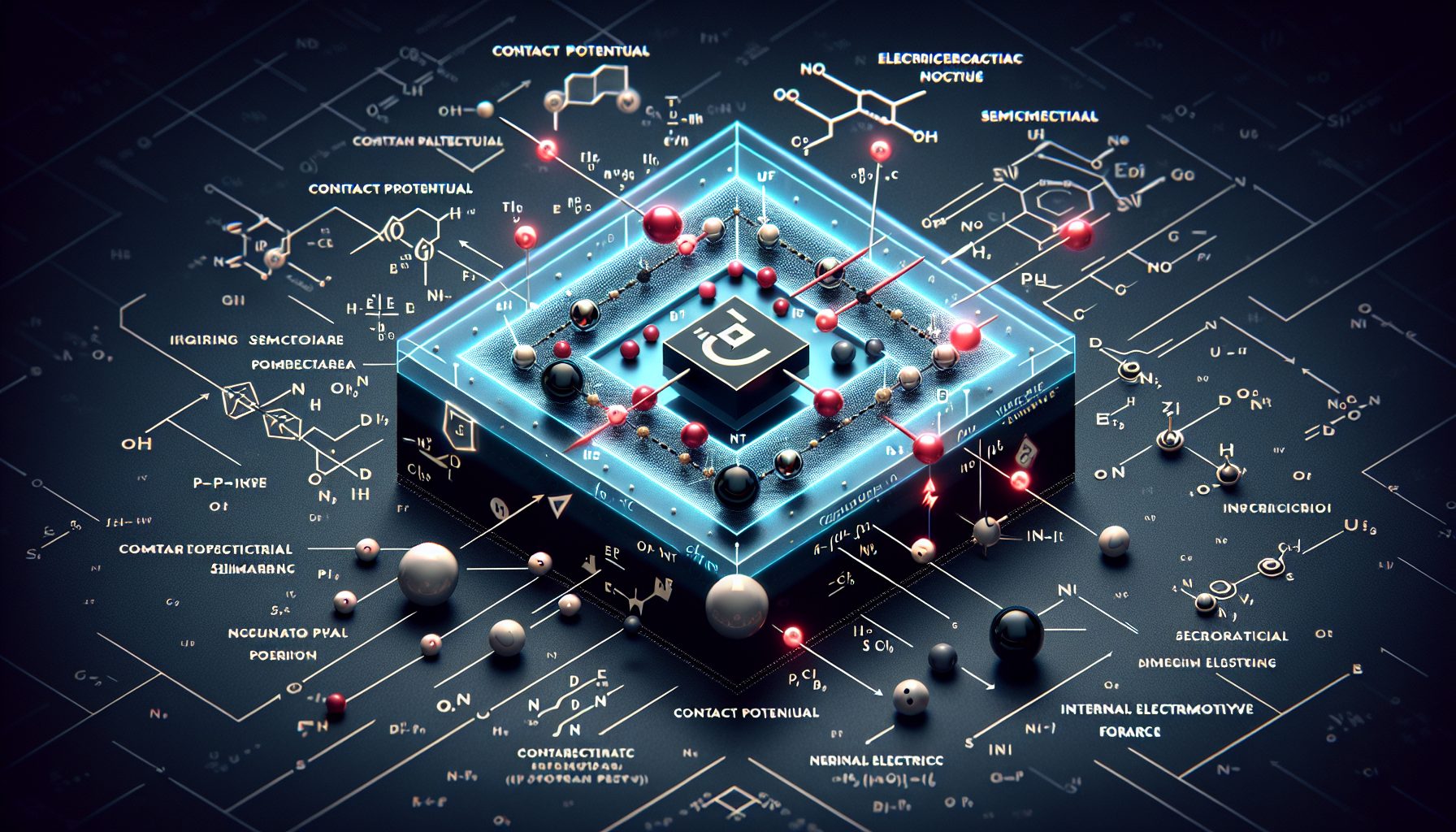

Контактный потенциал и внутренняя электродвижущая сила

Когда две области соприкасаются, электроны диффундируют в сторону меньшей концентрации. Дырки движутся навстречу. Заряды остаются, а носители уходят, поэтому внутри образуется нескомпенсированное поле. Оно растёт, пока не уравновесит диффузию. Разность потенциальных энергий называют контактным потенциалом. Его трудно измерить напрямую, но он заметно влияет на вольт-амперную характеристику. Для кремния величина порядка 0,6 В. На ЕГЭ просят качественно объяснить, почему диод почти не проводит при обратном смещении. Ответ прост: внешнее поле складывается с внутренним, толщина обеднённого слоя растёт, ток ограничивается небольшим числом неосновных носителей. Ученику полезно помнить, что контактный потенциал уменьшается с ростом температуры, поэтому барьера становится легче преодолеть.

Диоды: прямое и обратное включение

При прямом смещении плюсом подключают p-область, минусом — n-область. Внешнее поле частично компенсирует внутреннее, барьер снижается, носители легко дрейфуют через границу. Ток резко возрастает после так называемого напряжения открытия, хотя по сути оно плавное. График на миллиамперметре выглядит экспоненциальным. При обратном смещении картина иная. Поле усиливает барьер, основным носителям путь закрыт. Слабый ток дают термически сгенерированные неосновные носители. Если же напряжение растёт дальше, начинается пробой: лавинный или зонный, в зависимости от легирования. Зная механизм, легко оценить необходимые параметры при решении практических задач, например, расчёте ограничительного резистора для светодиода. Без понимания процесса формулы бессильны.

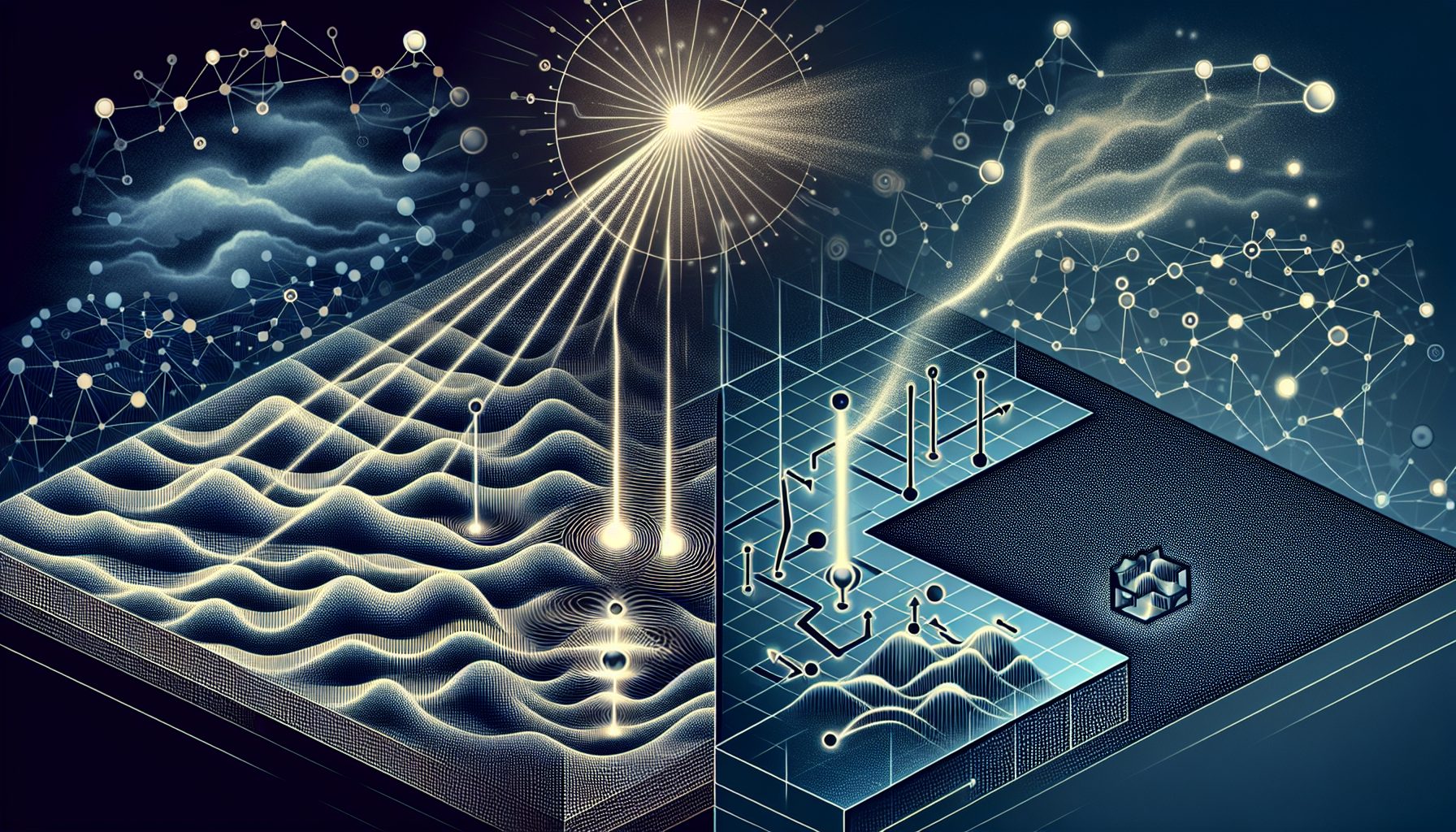

Фотоэффект и связь с P-n переходом

В школьной программе фотоэффект обычно рассматривают отдельно от полупроводников. Однако для современного устройства оба явления неразделимы. Фотон, падающий на p-n переход, выбивает электрон из валентной зоны, создавая пару электрон-дырка. Внутреннее поле разносит носители в разные стороны. Ток возникает без внешнего напряжения, поэтому получается фотодиод или солнечный элемент. Энергия фотона должна превышать ширину запрещённой щели, иначе поглощение слабо. Именно из-за этого кремниевые панели плохо реагируют на инфракрасное излучение, но хорошо ловят красный и зелёный свет. На экзамене встречаются вопросы о КПД солнечной батареи. Сначала находят число поглощённых фотонов, затем умножают на заряд электрона и получают ток. Метод идентичен задачам по классическому фотоэффекту, разница лишь в материале катода.

Транзисторы: шаг после диода

Биполярный транзистор содержит два последовательно включённых p-n перехода. Принцип работы остаётся прежним, но управление током выходит более гибким. База тонкая и слабо легирована. Малый прямой ток база-эмиттер открывает переход, а коллекторный ток возрастает в десятки раз. В полевых транзисторах барьер создаётся иначе, но логика та же: поле управляет концентрацией носителей. Зная устройство одного перехода, школьник без труда разберётся в любом элементе схемы, будь то усилитель или логический инвертор. Умение анализировать цепь с транзистором приносит дополнительные баллы в второй части ЕГЭ, где проверяется способность применять теорию к реальному узлу.

Алгоритм решения экзаменационных задач

Сначала выпишите дано и требуемую величину. Далее сделайте пояснительный рисунок: зонная диаграмма, направление токов, полярность напряжений. После этого определите, какой режим работы перехода используется: прямой, обратный или фотогенерация. Подберите уравнение. Для диода это может быть закон Шока-Рида, но чаще достаточно приближённой линейной ветви. Проверяйте размерности — это универсальный способ ловить ошибки. Не забывайте про температурные поправки, если условие их задаёт. В конце оцените разумность ответа: напряжение на кремниевом диоде редко меньше 0,4 В и выше 1 В в нормальном режиме. Такой «санитарный» контроль спасает от смешных промахов.

Где тренироваться и как сохранить спокойствие

Регулярная практика важнее одноразовых марафонов. Решайте по одной задаче в день, уделяя внимание разбору ошибок. Смотрите, как разные авторы объясняют тот же эффект, расширяйте словарь. Если нужна живая обратная связь, загляните на онлайн курс подготовки к ЕГЭ по физике. Там проверяют решения, дают свежие прототипы и помогают сохранять мотивацию. Перед экзаменом устройте «генеральную репетицию» с таймером: полный вариант без перерывов, как в реальном классе. Такой сеанс покажет слабые места и приучит к темпу. Наконец, помните: любая задача сводится к набору базовых принципов. Зная механизм P-n перехода, вы закрываете добрую половину электроники в кодификаторе, а значит, уверенность возрастает, а стресс снижается.