Что такое маятник и почему он встречается в задании 26

Маятники — готовимся к ЕГЭ по физике: эту связку ученики слышат чаще всего в феврале, когда время уже поджимает. Маятник — это тело, совершающее повторяющиеся колебания под действием силы тяжести или упругости. Экзаменаторы любят этот объект, потому что он объединяет динамику, кинематику и сохранение энергии. Понимал ли Галилей, наблюдая лампу в кафедральном соборе, что его идея станет экзаменационной классикой? Возможно, но нам важнее, как использовать открытие сегодня. В номере 26 встречаются и математический, и физический маятник, поэтому нужно отличать их по определению. Первый — это материальная точка на невесомой нити, второй — любое твердое тело, закреплённое в точке. От четкой классификации зависит выбор формулы периода, а значит, и итоговый балл. Колебания всегда предполагают малые углы, иначе используется угловая частота для больших отклонений. Помните: лишний радус в условии может полностью изменить решение.

Основы: маятники — готовимся к ЕГЭ по физике

Надёжный план включает четыре опорных вопроса: свободно ли тело, какова сила восстанавливающего действия, малый ли угол, сохраняется ли энергия. Если вы отвечаете на каждый пункт, то видите путь к формуле. Для математического маятника период равен T = 2π√(l/g). Переменная l — длина нити, g берите 9,8 м/с², если автор не указывает округление. Уменьшите длину втрое — период станет короче в √3 раз, а значит частота увеличится. Такая пропорциональность часто помещается в тестовую часть. У физического маятника формула сложнее: T = 2π√(I/mgl₀), где l₀ — расстояние от оси до центра масс. Здесь подключается момент инерции I, поэтому без геометрии не обойтись. Ещё один камень преткновения — фазовый сдвиг при старте системы, он влияет только на зависимость координаты от времени, но никак не на период, что часто забывают новички.

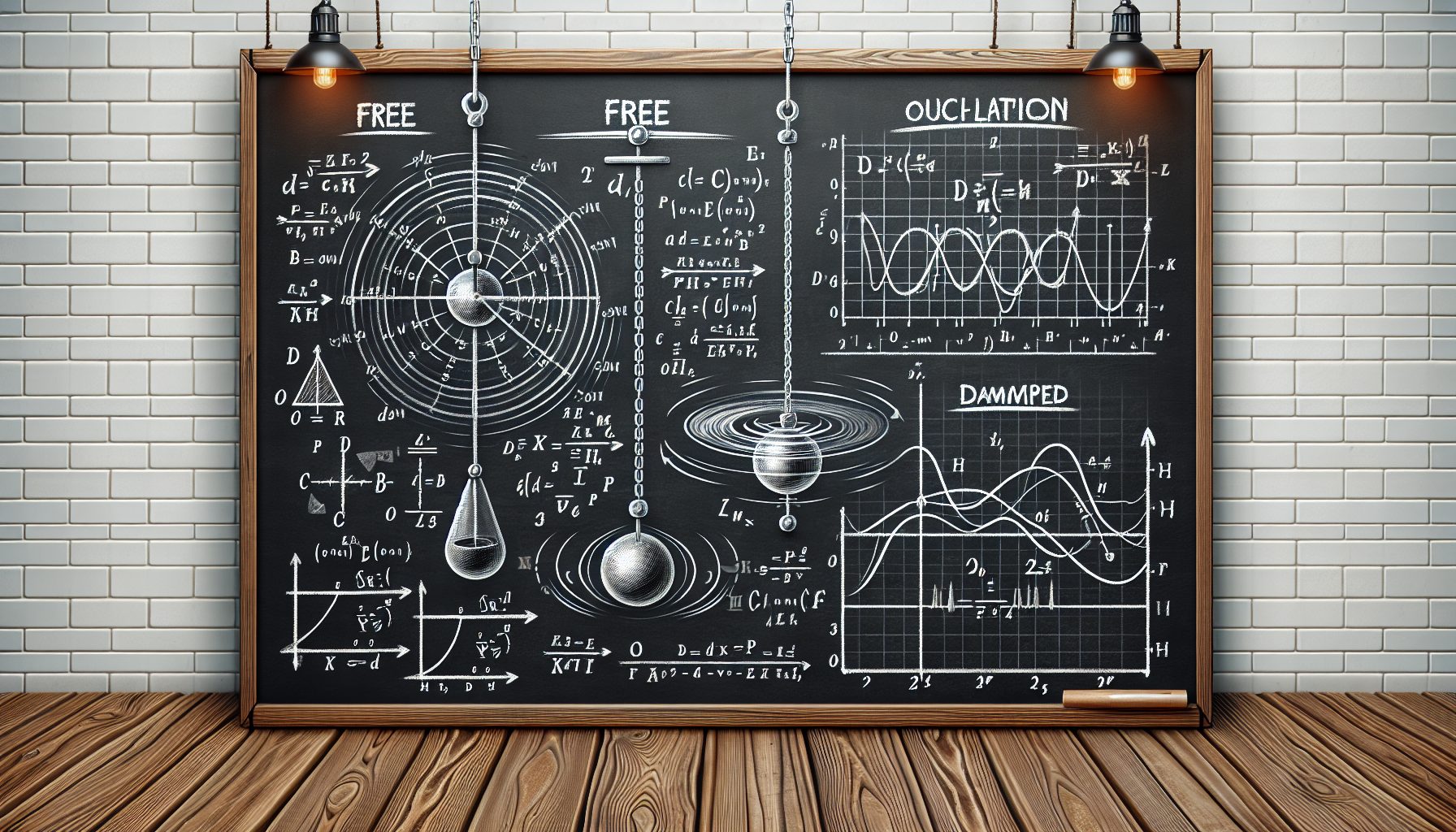

Свободные и затухающие колебания: различия и формулы

Свободное колебание происходит, когда нет внешнего сопротивления. В таком идеальном случае энергия переходит между потенциальной и кинетической формой без потерь. В реальности нить имеет массу, воздух создаёт трение, и амплитуда постепенно уменьшается. Затухание описывает экспонента A = A₀e–βt, где β зависит от вязкости среды. ЕГЭ редко требует вывод, но смысл величины знать нужно. При слабом затухании период почти не меняется, что позволяет применять классическую формулу. Если же β становится сравнимым с собственной частотой, система переходит к критическому режиму, и здесь уже нужно дифференциальное уравнение второго порядка. Задача может попросить доказать, при каком β амплитуда уменьшится в e раз за заданное время. Решается это логарифмом, ничего сложного. Главное — не спутать β с циклической частотой ω. Подменив символы, вы сразу теряете драгоценное время и баллы.

Период математического маятника: вывод без лишней теории

Короткий путь к формуле начинается с второго закона Ньютона в проекции на касательное направление. При малых углах sin α заменяем на α в радианах, после чего выходит уравнение d²x/dt² + (g/l)x = 0. Это гармонический осциллятор с частотой √(g/l). Отсюда и период. Но иногда в условии дана максимальная скорость vmax и амплитуда A. Тогда используйте связь vmax = ωA. Подставив, находите ω, а затем период. Практикуйте оба варианта, чтобы не терять гибкость. Важно помнить: если нить перемещается в лифте, ускорение свободного падения заменяется на g ± a лифта. Направление а определяйте знаком. Экзаменаторы любят эту деталь, так как она проста, но проверяет внимательность. Плюс лифтовой пример отлично готовит к теме невесомости, которая встречается в другом номере.

Физический маятник: как работать с моментом инерции

С физическим маятником часто путаются, потому что надо помнить таблицу моментов инерции. Но логика помогла больше любой таблицы. Шаг первый: определите ось, обычно это точка подвеса. Шаг второй: найдите расстояние l₀ до центра масс. Шаг третий: используйте теорему Штейнера I = Icm + ml₀². Когда ось проходит через центр масс, теорема не требуется, и время экономится. Сложность возникает, если тело неоднородно: тогда ищите центр масс интегралом или по симметрии. После расчёта I подставьте в знакомую формулу периода. Ученики часто спешат и забывают корень, что приводит к результату в два раза меньше реального. Проверочный приём прост: оцените период математического маятника с такой же длиной. Если расхождение большое, значит ошибка закралась. Полезно держать в голове: чем ближе масса к оси, тем период короче.

Пружинный аналог: общее в подходах к решению

Многие задачи совмещают маятник и пружину, предлагая, например, подвесить груз к потолку в движущемся вагоне. Пружинный осциллятор подчиняется формуле T = 2π√(m/k). Сравните её с маятником, и вы увидите одинаковую структуру. Поэтому методика одинакова: найдите эффективную массу, определите жёсткость, учтите внешнее ускорение. Иногда к крючку пружины цепляют ещё одну, требуя вычислить эквивалентную жёсткость. Не забудьте, что при последовательном соединении k экв = (k₁k₂)/(k₁ + k₂). Когда пружины расположены параллельно, жёсткости складываются. Такая «комбинационная» подготовка полезна, ведь встречается и в других темах. Чтобы отработать навык, зайдите на курс подготовки к ЕГЭ в онлайн-школе El-Ed.ru и решайте тренажёр, который генерирует бесконечные варианты с ответами.

Типичные ловушки в тестовой части

Секрет высокого результата — видеть подвохи: они повторяются из года в год. Самые частые ошибки:

- Использовать длину нити вместо её квадрата в формуле физического маятника.

- Забывать перевод сантиметров в метры, особенно при работе с l².

- При больших углах применять приближение sin α ≈ α.

- Подставлять массу вместо веса при расчёте момента силы.

- Не учитывать, что период пружинного маятника не зависит от g.

Каждый пункт выглядит очевидно, пока не садишься за бланк. Тренируйтесь так: берёте номер прошлых лет, решаете его, а затем сознательно ищете, где могли оступиться. Если ловушка не нашлась, значит вы пропустили что-то важное. Подобный «режим детектива» держит голову в тонусе и развивает здоровое недоверие к собственным черновикам. Помните, тестовая часть щедра на баллы, но лишь для тех, кто читает условия дважды.

Задачи открытого типа: пошаговая стратегия решения

Вторая часть проверяет умение строить цепочку рассуждений. Сначала нужно выбрать систему отсчёта и задать ось. Затем формулируйте закон сохранения энергии или второй закон Ньютона, смотря что короче ведёт к ответу. После этого выразите искомую величину через известные параметры, решите алгебру и оцените размерность. Если числа громоздкие, округляйте грамотно: два значащих знака чаще всего достаточно. Добавьте к решению словесный комментарий, объясняющий физический смысл результата. Экзаменаторы любят, когда из решения видно, понимаете ли вы природу явления. Даже если арифметика подвела, такой комментарий спасает часть баллов. Завершите проверкой граничных случаев: при l → 0 период должен стремиться к нулю, при g → 0 — к бесконечности. Быстрая проверка моментально выявляет алгебраические ляпы, которые иначе остались бы незамеченными.

Как закрепить результат и не потерять баллы

За неделю до экзамена сосредоточьтесь на трёх действиях. Первое: решайте минимум две задачи на маятники ежедневно, чередуя типы. Второе: ведите мини-конспект ошибок. Каждая новая оплошность записывается, прежние перечитываются до полного исчезновения. Третье: тренируйте вычислительную скорость, используя таймер. Именно арифметика часто крадёт последние минуты, а значит и баллы. Накануне экзамена повторите ключевые формулы и проверьте, умеете ли выводить их за две минуты. Если вывод не идёт, запомните структуру и переходы — этого достаточно, чтобы восстановить ход на черновике. Положите в рюкзак два набора ручек: синий и запасной. Мелочь, но лишний стресс никому не нужен. Утром перед аудиторией продышитесь, вспомните первый закон Ньютона и скажите себе: система покоится, пока внешняя сила не подействует. Силой окажется ваш логичный мозг, готовый к звонкому максимуму баллов.