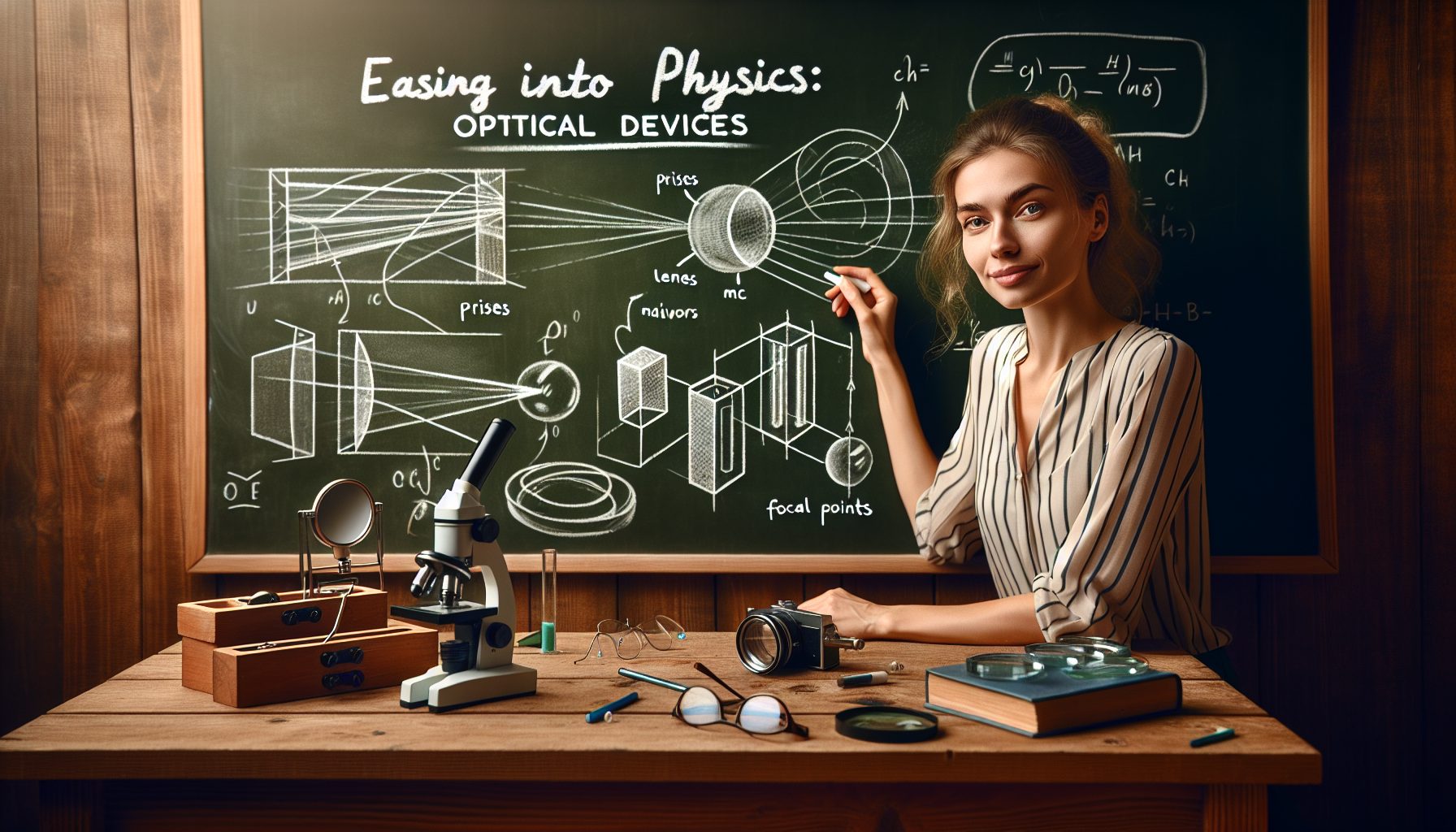

Оптика в кодификаторе: точный список и скрытые акценты

«ЕГЭ-физ без паники» начинается с понимания программы. В оптическом блоке кодификатор перечисляет геометрическую оптику, линзы, зеркала, фотографическую камеру, глаз, лупу, микроскоп, телескоп и интерференционные явления. Казалось бы, пунктов немного, однако каждое понятие раскрывается через десятки формул и моделей. Чтобы не потеряться, полезно заранее знать, какие определения спрашиваются, какие выводятся, а какие разрешено помнить как факты.

Часто в оптике встречается строго три типа задач:

- расчёт фокусного расстояния по тонкой линзе;

- увеличение прибора через отношение углов;

- качественное объяснение явлений, где важны лучевые диаграммы.

Именно эти категории придают теме вес: они появляются в профильной части, в задании с развёрнутым ответом и даже в экспериментальной лабораторной работе. Стоит держать в голове, что геометрическая оптика — раздел, где единичная формула может решить половину вопросов, если грамотно выбрать главные углы и расстояния.

Лупа: минимальный прибор, максимальный процент правильных ответов

Лупа кажется школьникам игрушкой, но именно она учит, как переходить от линзы к прибору. Вариант ЕГЭ обычно просит вычислить увеличение при заданной фокусной длине и расстоянии наименьшего зрения d₀ ≈ 25 см. Формулу V = 1 + d₀/f легко запомнить, однако важно не забывать, что она справедлива только при рассматривании под углом 0, то есть когда изображение находится на расстоянии d₀ от глаза. Если предмет приблизить ещё ближе, глаз начнёт аккомодировать, и расчёт изменится.

Дополнительная тонкость: знак фокусного расстояния. Для собирающей линзы f > 0, у рассеивающей — отрицательно. Однако в лупе рассеивающая линза не используется, иначе увеличение станет меньше единицы, и прибор потеряет смысл.

На чертеже стоит показывать три характерных луча: параллельный, через оптический центр и через фокус. Правильное направление стрелок даёт балл даже при ошибке в вычислениях, так что рисунок недооценивать нельзя.

Микроскоп: двойная линза с запоминающейся логикой

Школьный микроскоп образован объективом и окуляром. Они расположены на расстоянии, немного превышающем сумму их фокусных. Предмет ставят близко к фокусу объектива, поэтому получается действительное увеличенное изображение внутри тубуса. Оно, в свою очередь, рассматривается окуляром как «предмет» для второй линзы. Общий коэффициент роста выводится формулой V = (Δ/fоб)(d₀/fок), где Δ — оптическая длина тубуса. Ключевая идея: микроскоп применяет последовательное увеличение, а значит малейшее отклонение в одном каскаде множится в итоге. Именно поэтому конструкторы жёстко выбирают длину тубуса.

На экзамене встречаются две модели:

- спрос дают фокусные и длину тубуса, нужно найти общее увеличение;

- задают желаемое увеличение и максимальную длину, просят рассчитать фокусную окуляра.

Нередко ученики забывают, что предметное расстояние перед объективом положительно, а перед окуляром оно фактически отрицательно, потому что изображение располагается левее линзы. Следствие — неверный знак в формуле тонкой линзы. Чтобы избежать ошибки, полезно начертить обе линзы на одной оси и проставить стрелки — графика снимает половину головной боли.

Телескоп: линзы или зеркала — что важнее для ЕГЭ

Классический телескоп по Галилею содержит собирающий объектив и рассеивающий окуляр. В варианте Кеплера обе линзы собирающие, изображение получается перевёрнутым. В профильной части экзамена почти всегда описывается схема Кеплера, потому что формула V = fоб/fок удобна и наглядна. Обратите внимание: в телескопе увеличение рассчитывается как отношение фокусных, а не через расстояние глаза до изображения, поэтому d₀ не фигурирует.

Зеркальная модель (Ньютона, Кассегрена) в школьной программе упоминается только как исторический факт. Численных задач на неё нет, но знание основной идеи — зеркало избавляет от хроматической аберрации — помогает в литературном вопросе второй части.

Важно помнить о выходном зрачке: если окуляр выбран неправильно, световой пучок станет шире зрачка глаза, и изображение потускнеет. Это качественный вопрос, который встречается всё чаще.

Фотоаппарат и глаз: параллельные концепты без лишних сложностей

Фотокамера состоит из объектива, плоскости фокусировки и светочувствительного слоя. Задача сводится к подбору расстояния между линзой и матрицей, чтобы резкость была на нужном объекте. Ту же функцию в глазе выполняет аккомодация хрусталика. На ЕГЭ иногда просят сравнить оптические силы глаза при чтении и при взгляде вдаль или вычислить диоптрии коррекции для близорукого абитуриента.

Полезное правило: при фокусировке на бесконечность расстояние линза-матрица равно фокусной. Если объект ближе, матрицу (или сетчатку) надо отодвинуть. Поэтому близорукому человеку нужно минусовая линза — она как бы «переносит» бесконечность внутрь, снижая требуемую оптическую силу.

Экзаменаторы любят проверить понимание диафрагмы. Меньший диаметр отверстия увеличивает глубину резкости, но уменьшает яркость. Формул здесь нет, зато объяснение должно быть связано с пределами угловых отклонений лучей.

Интерференционные приборы: от двойной щели до просветляющей плёнки

Хотя раздел интерференции выходит за рамки простой геометрии, он встречается в задачах на очки против бликов, на радужные масляные плёнки и на измерение длины волны лазера микрометрическим винтом. Приборов два: интерферометр Майкельсона и клин Френеля. Численные данные в заданиях ограничены: длина волны, порядок максимума, угол клина или разность хода.

Школьники часто путают формулы: Δ = kλ для максимумов, Δ = (k + ½)λ для минимумов. Выигрышный приём — записывать путь луча словами, а потом превращать в цифры. Когда понимаешь, откуда складывается разность хода, шанс на случайную ошибку падает.

Просветляющая плёнка описывается как тонкая пластинка с показателем n ≈ 1,4. Толщина выбирается λ/4, чтобы отражения из разных границ гасили друг друга. Спрашивают, какой цвет подавляется при данном n. Решение простое: t = λ/4n, и можно быстро вывести λ.

Типовые задачи и ловушки «ЕГЭ-физ без паники»

Банк ФИПИ содержит устойчивые сценарии, и полезно знать их наперечёт. Первая ловушка — не тот знак в уравнении линзы. Вторая — пропуск коэффициента, если углы малы и требуются в радианах. Третья — смешение увеличения линзы и прибора. Например, у микроскопа есть линейное увеличение объектива и угловое — окуляра; перепутаете их, итоговый множитель полетит.

Ниже краткий список приёмов:

- выписывайте заданные величины сразу со знаками;

- рисуйте схему даже при отсутствии чертёжной клетки;

- переводите сантиметры в метры сразу, чтобы избежать лишних нолей;

- проговаривайте, что вычисляете: фокусное, увеличение или расстояние изображения.

Следуя этим пунктам, вы экономите минуты и снижаете риск случайной потери баллов.

Мини-репетиция: закрепляем тему и наводим резкость

Сядьте вечером с таймером на сорок минут. Решите три задачи: лупа с неизвестным увеличением, микроскоп с расчётом тубуса и телескоп с выбором окуляра. После проверки отметьте ошибки и перепишите неверные шаги в отдельный блокнот. Такой подход формирует мышечную память решения.

Если чувствуете пробелы, загляните на онлайн курс подготовки к ЕГЭ. Там есть комплект задач с автоматической проверкой и видеорасборы, которые экономят часы поиска информации.

Завершите репетицию короткой теоретической викториной: объясните вслух, почему окуляр микроскопа работает как лупа, а окуляр телескопа — как обратная линза. Если ответ ложится на язык без пауз, оптические приборы больше не станут страшными.